风从海上来——玉林海洋文化源远流长

玉林新闻网-玉林晚报讯(记者 周立华)日前,2025年“世界海洋日暨全国海洋宣传日”广西主场活动在玉林举办,一波强劲的海洋文化再度浸润玉林大地。

历史上,玉林一直是海上丝绸之路的一个重要节点,海洋文化源远流长,玉林建郡2000多年,海洋之风也吹拂玉林2000多年。

秦汉时期鬱林上贡珊瑚

据《旧唐书》记载:“汉广鬱县,地属鬱林郡,古西瓯、骆越所居。”历代地方文献、私人著述,皆载录不同玉林族群的海洋文化迹象,早在西汉时期,因为南流江的便利,玉林已是沟通农耕与海洋文明的重要节点地区,并在其中扮演重要角色。

北宋《太平御览》中记载:公元前109年汉元封二年,鬱林郡献珊瑚妇人,帝命植于殿前,谓之女珊瑚。东晋道教理论家、医药学家葛洪在《西京杂记》中记载:“(汉宫)积草池中有珊瑚树,高一丈二尺,一本三柯,上有四百六十二条,是南越王赵陀所献,号为烽火树。”显然,南方上贡海洋之物,南越国时代已有之,当时玉林是南越国的一部分。

到了南朝时期大明七年(463年)正月,玉林出现“珊瑚连理树”,始安太守刘勔上奏以闻。《宋书》史载:“先是遣费沈伐陈檀,不克,乃除刘龙骧将军、西江督护、鬱林太守。勔既至,率军进讨,随宜翦定,大致名马,并献瑚连理树,上甚悦。”可见海洋物产是玉林当时的区域象征。与此同时,南朝梁任昉在《述异记》中记载:“鬱林郡有珊瑚市,海客市珊瑚处也。珊瑚碧色,生海底,一树数十枝,枝间无叶。大者高五六,尤小者尺余。鲛人云:海上有珊瑚宫。”玉林建有“珊瑚市”,汇集南中国各地的“海客”,可见鬱林商贸之盛。

东汉初期到南朝时期的数百年间,珊瑚树等海洋文化特色明显的物品屡现玉林。

鬱林进贡珍珠历史持续数百年

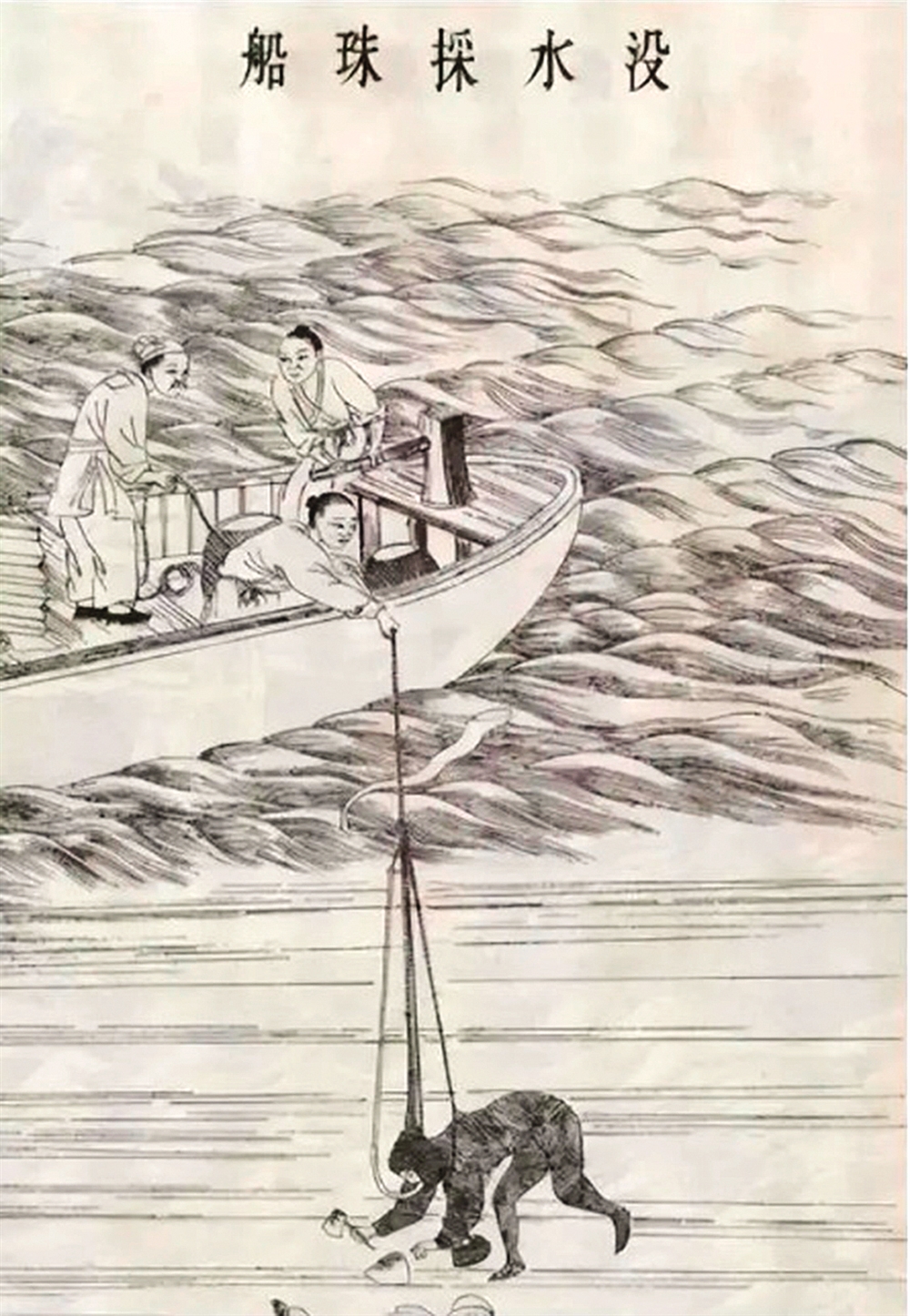

除了进贡珊瑚,历史上鬱林的采珠业也声名远扬,鬱林向历代朝廷进贡珍珠的历史更是持续数百年之久。

汉唐时期渔民下海采珠。

汉朝元鼎六年,汉武帝平西南夷,设立南海、鬱林、合浦等9个郡,这些地方是珍珠的主要产区。唐代徐坚的《初学记》记载:东汉永元五年(21年),“鬱林降人得大珠,围五寸七分”。东汉章和元年(87年),“鬱林大珠,围三寸”。

采珠业在唐宋时期继续发展,官府开始将采集珍珠的场所称为“珠池”。唐朝贞观六年,官府于廉州“置珠池”,说明采珠业在唐代岭南沿海、南流江一带受到官吏重视。但由于朝廷征调繁巨,超出了地方承受能力,对于蛮夷也要“裁取供办”包括“名珠”在内的各类奇珍异宝,这种涸泽而渔式的剥削自然会激起民变。三国吴黄龙三年(231年),薛综向孙权上疏曰:“今日交州虽名粗定,尚有高凉宿贼,其南海、苍梧、鬱林、珠官四郡界未绥,依作寇盗,专为亡叛道逃之数。”

因为玉林南流江的特殊作用,鬱林采珠业越来越受到朝廷重视,“鬱林”与“南珠”并载于官方文献,不断增多。宋末元初历史学家马端临在专著《文献通考》中记载,宋太宗赵光义荣登帝位后,容州初贡珠,“容州海渚亦产珠,仍置官掌之。至是,加贡珠百斤,赐负担者银带、衣服。”对于这段历史,在清朝康熙时期的《御批通鉴纲目全书》同样有记载:“容州海渚亦产珠,始贡珠百觔。”

“波涛初过鬱林洲”

唐朝前期经济繁荣、社会稳定,出现了太平盛世的景象。此时,合浦更名为廉州,隶属容州都督府。唐朝容州是岭南道五管之一容管的治所,据《唐六典》记载,容州府辖14州60余县,这些区域基本包括了北流江、南流江流域以及廉州等沿海地区,为唐代岭南地区重要的政治、经济、文化中心。

《唐代岭南道五管地图》显示,唐代容州是岭南地区重要的政治、经济、文化中心。

唐朝开元年间,容州刺史光楚客重建景星寺,恰逢尚书右丞卢藏用路过容州,请卢藏用撰《景星寺碑》,碑文曰:“此地南驰日户,北走石门,海陆当天下之冲,口赆总寰中之贵;珠还浦媚,商旅之所往来……故乘缘趣业睹皆因者,斯亦众矣。”

唐朝开辟了由长安经荆州、长沙,沿湘江溯流而上,过灵渠,沿桂江,入西江,过桂门关,沿南流江到达廉州,再从港口乘船从海道到达安南的交通干线,当时的廉州港是我国对外贸易的重要商港。东南亚国家向唐朝进贡也一定要经廉州到容州再到长安。《廉州府志》记录了汉唐时期廉州中外交融的贸易盛况:“威得远播,薄海从风,外洋各国夷商,无不梯出航海,源源而来,现在幅凑肩摩,实为海疆第一繁庶之地。”

其间,唐代诗人张籍《昆仑儿》诗曰:“昆仑家住海中州,蛮客将来汉地游。言语解教秦吉了,波涛初过鬱林洲。金环欲落曾穿耳,螺髻长拳不裹头。自爱肌肤黑如漆,行时半脱木绵裘。”可见当时海外来客途经玉林之盛况。在这里,外商们不仅进行商业活动,还带来了独特的异域文化,使玉林成为了一个多元文化交融的地方。

国家博物馆曾展出“昆仑儿”陶俑。

国家博物馆“大唐风华”曾展出1985年陕西长武县唐墓出土的“昆仑儿”陶俑。玉林师范学院历史文化旅游学院副院长李嬴铭表示,唐王朝的强盛与繁荣吸引了来自世界各地的人。在进入唐王朝的诸多民族中,以来自南海的昆仑儿最为神秘也最引人注目。张籍的《昆仑儿》是唐诗中唯一一首描写昆仑奴的诗歌,交代了昆仑儿的来处、语音特点、装束、发型、肤色与穿衣特点,是了解昆仑奴及唐代海上丝绸之路贸易的珍贵文献。昆仑国不仅远道来朝贡,与唐王朝还有频繁的贸易往来:“每岁有昆仑乘舶以珍物与中国交市”(《旧唐书·王庆方传》)。不仅仅是鬱林,岭南沿海各地是海上丝绸之路的重要港口,昆仑人每年都会带着奇珍异宝在这里与唐王朝交易。

张籍诗中的秦吉了是一种鸟,据《岭表录异》卷中载:容管廉、白州(今博白)产秦吉了,大约似鹦鹉嘴。善效人言,语音雄大,分明于鹦鹉。或云容州有纯白色者,俱未之见也。”清代《博白县志》记载,秦吉了又名鹩歌,鹩歌名称如今玉林仍在使用。为解决贸易中南北语言之殊的大问题,唐代玉林人已经培训善言的鹩歌充当“译者”,实属少见,这也体现了当时鬱林地区繁华程度。

《旧唐书》记载,曾在容州任容管经略使的王锷,在容州任职八年之久。后迁广州刺史、御史大夫、岭南节度使。在职期间,“锷能计居人之业而榷其利,所得与两税相埒。西南大海中诸国舶至,则尽没其利,由是锷家财富于公藏。日发十余艇,重以犀象珠贝,称商贷而出诸境。”王锷的经商之道,开启了玉林商业文化之源,他和唐代诗人张籍的“波涛初过鬱林洲”,共同见证了唐代鬱林地区的开放与繁华,以及东西方文化的碰撞与融合。

唐宋时期,玉林凭着独特的地理位置和繁荣的海上贸易,成为了名副其实的岭南都会,其繁荣的经济与文化交流在整个岭南地区都占有重要的一席之地。

原标题:风从海上来——玉林海洋文化源远流长